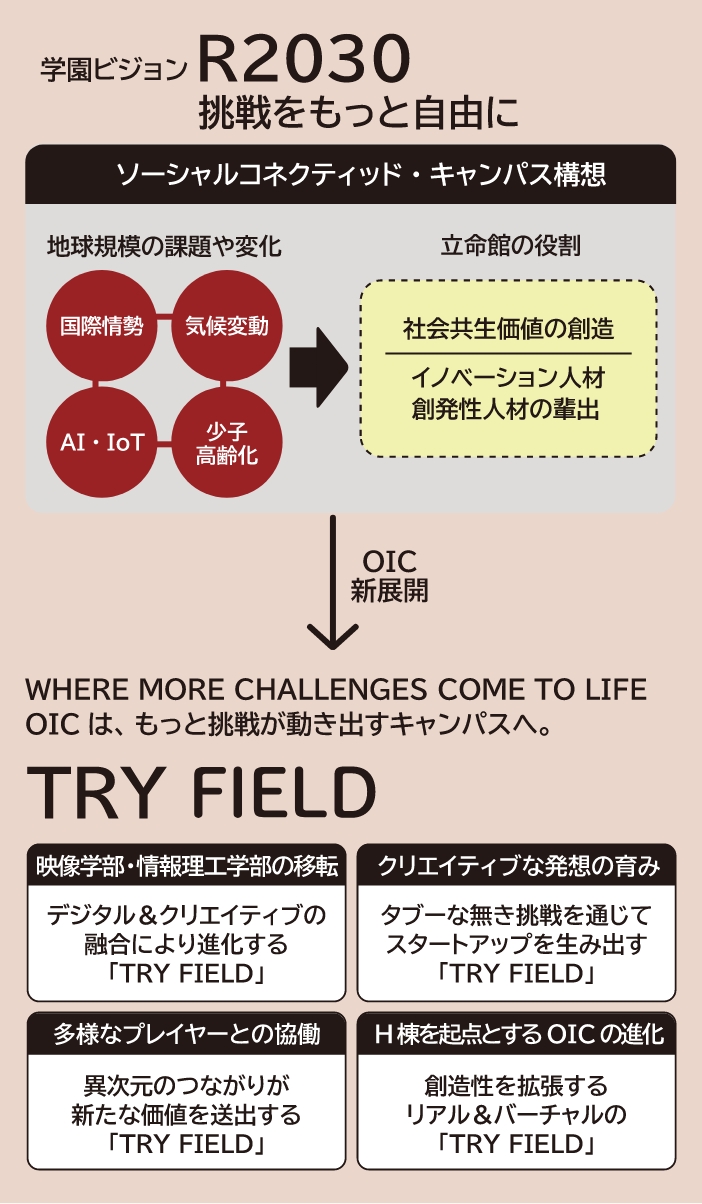

TOWAROW Cross Talk1 社会課題の解決に取り組み「創発性人材」を育成する

2024年4月に全学組織として立ち上げられた社会共創推進本部は、大学自体を潜在的な「社会課題発見・解決の場」とし、企業・自治体・大学などのマルチステークホルダーが集まるハブ的な機能を育み、社会課題解決に向けた「実験・実証の場」として主に大阪いばらきキャンパス(以降、OIC)を中心に大学を社会に広く開放していく活動を展開されています。

今回、同本部を牽引する“つなぐ”プロフェッショナルである三宅氏に、立命館大学での取り組みから、社会を巻き込んだ学びの広がり、グローバルな視点も含めてお話を伺いました。

立命館大学副学長

社会共創推進本部 本部長

三宅 雅人

奈良先端科学技術⼤学院⼤学にて、博⼠(⼯学)を取得後、英国ケンブリッジ⼤学の教員、国内・国外の半導体メーカー、国立大学准教授を経て、2023年度より⽴命館⼤学OIC総合研究機構に教授として着任。2024年からは社会共創推進本部本部⻑として業務を統括、2025年には立命館大学副学長として産学連携推進に従事している。

01“超一流”の企業や人と教科書にはない課題に取り組む

ただし、本気で向き合うことが条件

「創発性人材の輩出」を目標として、

2024年から学生が自発的に参加するプロジェクトを推進

三宅

現在進行形も含め、20以上のプロジェクトを実施しています。立ち上げは社会共創推進本部の職員が企業や自治体と連携して行いますが、主役はもちろん学生です。

先生主導であったり、学部やゼミなどに応じて参加が限られていた従来の共同研究とは異なり、学生が自発的に参加し、学部を越えた仲間づくりや、社会の中で企業や自治体と交わって質の高い経験ができる場を目指しています。

当初は「卒業単位として認められず、修了証明もない活動に学生は集まらない」との声もありましたが、私は「超一流を連れてくれば学生は集まる」と確信していました。教科書の内容は教科書で学べばよい。我々のプロジェクトには、一流の企業や人が“今の課題”を持ち込みます。

また、文系・理系の学生が交流のないまま卒業することも多々ある現状において、人と人のコミュニティをしっかりとつくり、横のつながりや多様な考え方に触れることができるのも当プロジェクトの魅力であり、約300人の学生が集まりました。

ただし、参加にはコンセプトの理解が不可欠です。まず1時間のレクチャーを受けてもらい、「企業や自治体は本気で課題を出してくれるから、あなたたちも本気で向き合うこと」、「リアルな社会と関わるには大人としてのマインドが必要」と伝えたうえで参加を判断してもらいます。

一方で学生にも都合がありますから、研究やアルバイトを優先して空いた時間での参加も可能です。1日で完結するもの、半年かかるもの、成果物の有無など、プロジェクトの内容はさまざまです。既存のプロジェクトに入る学生、自分たちでプロジェクトを立ち上げる学生、仲間を探して起業を目指す学生もいます。我々は、多様なスタイルでチャレンジできる場を学生に提供しています。

多様な世界に目を向ける意欲を伸ばす教育に期待

新倉 先生がおっしゃる「一流」とは、さまざまな価値観を尊重できる人のことではないでしょうか。限られた時間を有効に使うために、効く耳をもって、きちんと解釈する能力がある人が「一流」ではなかろうかと思います。

人はそれぞれ異なる経験を持っています。だからこそ、その違いに目を向けようとする意欲や、相手をよく観察する力をどう育てるかが大切です。そして、それを一流の大人が自然に伸ばしてあげられる。そのような環境を創れるのが御校だと期待しています。

私は、企業に就職した後、専業主婦となり、夫の会社が緊急事態に陥ったときには経営再建に協力しました。現在は、父の会社を継いでいますが、どのような立場・役割でも、一体感をもち、社会の一部として貢献できることは喜びでした。

しかし、社会にはさまざまなルールがあり、そのルールが何のためにあるのか、どんな背景があるのかを考える教育がないということに、危機感を覚えました。

日本人の皆と仲良く、問題を起こさず平和にやっていく気質は素晴らしと思います。ただ、何か目的を達成しようとしたとき、自分の思いを形にしようとしたときに、相手が異文化や異性、あるいはこれまで出会ったことのない価値観を持つ人である場合、プロセスは異なります。

私たちの周囲には、実に多様な世界が存在しています。「その事実がなぜ存在しているのか」を不思議に感じることから始めるべきだと考えます。

⽴命館⼤学 ⼤阪いばらきキャンパスH棟の4F・5Fに設置された社会共創拠点。

企業や⾃治体、学⽣・教職員が協働の中で社会共創を創出する場として開設された。

フリーアドレスのワークスペース、プロジェクトルーム、レセプション・キッチンなどを備えており、さまざまな活動に対応できる。

RINC(Ritsumaikan Innovation Network for Co-creation):

立命館大学社会共創推進本部が運営する社会共創コミュニティ

2024年10月に設立された、企業や自治体、学生・教職員が連携し、社会課題の解決や新たな価値創造を目指す会員コミュニティ。企業や自治体等が抱えるリアルな社会課題を学生に投げかけ、課題解決を図る。不確実な社会を生き抜く「創発性人材」の育成と共に、教育機関として社会にとって有益となる人材の輩出を目指している。

RINC会員である企業や自治体は教職員や学生とのつながりを通して、新たなオープンイノベーションの形を生み出すことができる。

RINC会員ができること

■学生・教職員と共創に向けたディスカッション

■ネットワーキングイベントに参加できる(RINC MIX)

■大学施設を利用できる

02一人でできることには限界がある

つながった方が面白いことに気づいて欲しい

3 時間で約300 組の家族が体感!⽴命館⼤学で「TERRACE GATE」350インチ⼤型LEDディスプレイを活⽤した「未来のお絵描き」が⼤活躍

いばらき×立命館DAY2024のレポートはこちら

“おせっかい”が社会を育てる

みんなの得意分野をつないで助け合える強い社会づくりを

三宅

大学では専門分野をしっかり学んで欲しいですが、卒業後に社会で即戦力になるには、それ以外の学びも必要です。しかし、大学の先生だけでは、企業・自治体や社会が求めていることを教えるのは難しく、企業や自治体の方々に気づきを与えていただく必要があります。

求めているのは、ビジネスマナーのような形式的なことではなく、企業や人の背景、社会の多様性など、広い視野を持てるような学びです。ぜひ、好意をもって教えていただきたいです。

結局、一人でできることには限界があります。しかし、人とつながることで学びやビジネスは広がり、自分一人でやるよりも規模が大きく、面白いことができると気付いて欲しいです。

新倉

世の中には得意分野をもった人がたくさんいるのだから、「できる人をどのようにつなげていくか」が大切という視点ですね。

「つながり」ということで言えば、最近の日本には“おせっかい”な人が少ないと感じます。差し出がましいというような謙虚さをおせっかいに変えられれば、もっと日本が強くなると思います。

三宅

我々は、大阪・関西万博でもプロジェクト活動をしているのですが、今は交流がない人たちであっても5年10年後に「万博」をキーワードに思わぬ形でつながっていくだろう、と思っています。

“おせっかい”が助け合いを生み、社会を育てていくのではないでしょうか。

新倉 三宅先生のように「何が起こるか分からない、それが面白い」と考えられると、一般的な評価からすれば“失敗”と評価されることも、価値あるプロセスになるということですね。

三宅 そうです、全部経験になるということで、学生にはプロジェクトごとに違う役割にチャレンジするよう伝えています。そうすると、自分の価値や向いていることが見えてきたり、他の人がリーダーをしている様子を見て、「こんな言い方されたら嫌だな」といった客観的な気づきも得られます。

また、選択肢が増えると、世界の見え方が変わります。自分のテリトリーで生きるのは楽ですが、外を開拓した方が結果的には楽になるし、より面白くなります。助けてくれる人がいたり、予想外の展開もあって有意義なものになるはずです。

グローバルといった視点も必要ですが、まずは日本の社会が良くなることが、最終的に企業も学生もハッピーになると思います。

新倉 面白いことや可能性を見出す、といった価値観がある人たちに火をつけなければならない。その火をつけるために、産官学、地域を巻き込むわけですね。御校を中心に、一緒にやろうよ、という活動が拡散されていくことに期待をしています。

挑戦を止めずに

大人が少し後押しをすれば学生の世界は広がる

立命館大学 「LIST」における産学連携企画にて推進

カナデビア×立命館×東和のレポートはこちら

※

「LIST(LIVE STREAMING STUDIO)」は、映像コンテンツの制作や編集、配信を行うことができるスタジオ。学生はもちろん、RINC会員も利用可能。

三宅

期待に応えるにあたり、大学のプロジェクト活動は、立命館大学の学生や附属校の生徒・児童といった限られたコミュニティで活動しているため、傾向や特色が偏ってしまうという課題があります。

そこで、企業や自治体との連携に加えて、さらに他の小・中・高・大学といった異なる属性の方々にも関わっていただけると、プロジェクトを進める上でありがたいです。

さらに、地域連携の中でも、豊富な経験をたくさん持っているおじいちゃん、おばあちゃんに生活の知恵も含めて学生に指導・共有をいただけるとことで、学びの幅が大きく広がると考えています。

人が接触する回数や多様性はたくさんあればあるほど学生にとっても良いし、地域コミュニティが活性化されます。やはり、皆で取り組むほうが断然いいですね。

新倉 そうですね。年齢に関係なく可能性は広がりますし、多様な知恵や経験が活かせる社会になることを願っております。

三宅 実際にOICでは地域に開かれたイベントを積極的に開催しており、「TRY FIELD」として、挑戦を止めずに、むしろ後押しする、何事にも挑戦できる場としています。禁止事項をできるだけ定めずに運営しています。学生の新しいチャレンジを生むための要望を受け止めるのは、大人や学校側の責任なのです。

例えば、大学の真ん中にある「TERRACE GATE」でDJイベントをやりたいという学生が相談に来たのですが、先生方から音が大きいなどのクレームがあることを見越して、我々が「イベント開催日は少しうるさくなりますがご容赦を」と先にお話をしておくことで問題なく開催ができました。

開催後には、次は一緒にやろう!という学生が集まってきて、音に合わせて変化する映像コンテンツをつくる学生も出てくる。さらに、援助をしてくれる企業が現れたり、せっかくだからと学生がプロのDJを招くことで、自分たちとプロの違いに気づき、成長のきっかけにもなる。

「やっちゃダメだ」と止めてしまえばそれまでですが、少し後押しするだけで、面白いことはどんどん広がり、学生の経験も増えていきます。

03多様性に触れるとアイデアが溢れる

04まずは、日本人としての

アイデンティティの背景を知ること

学校法人立命館

立命館大学

大阪いばらきキャンパス

2025年に学園創立125周年を迎える学校法人立命館において、最も長い歴史をもつ立命館大学は、「自由にして清新」を建学の精神に、「平和と民主主義」を教学理念として掲げ、グローバルかつ多様な学びの場を提供しています。文理融合の幅広い学部を有し、国内外から多くの学生が集い、留学や産官学連携、地域との共創にも力を入れ、時代に応じた実践的な教育を推進しています。

大学と社会をつなぐ共創プラットフォーム TRY FIELD

https://www.ritsumei.ac.jp/tryfield/

2024年竣⼯のH棟では、デジタルとクリエイティブが融合する新たな学びを展開し、誰もが挑戦できる場「TRY FIELD」を実践している

05東和グループ 産学連携のご紹介

東和グループは、より良い社会と未来を創り出すために、産学連携や地域連携といったさまざまな取り組みを進めています。

私たちが目指しているのは、単なる協力関係ではなく、世代や立場を超えて共に学び合い、新しい価値を生み出すことです。

これからますます社会が必要とするのは、「自分で考え、行動し、解決へとつなげる力」。その力を私たちも、皆さまと一緒に磨いていきたいと考えています。

まだ見ぬ未来を描きながら、挑戦と発見を繰り返す―そんなワクワクを、共に歩みませんか?

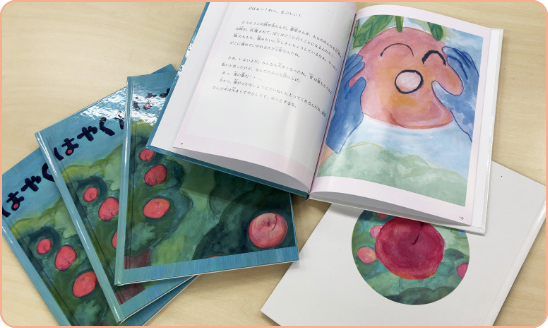

山梨県笛吹市での桃づくりを中心に地方創生や地域デザイン、

経済・農業の発展などをテーマに大学と連携

高校3年生を対象とした「社会を知るスキルアップ講座」

中学生の職場体験

地域の子供たちと音楽と桃を通した創作活動

システムの運用や使い方で

お困りではありませんか?

東和エンジニアリングの

カスタマーサポート

サポートセンター

0120-108624